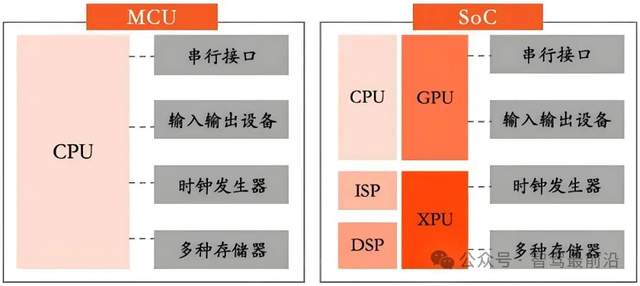

[首发于智驾最前沿微信公众号]近年来,随着智能网联汽车技术的快速发展,车载计算芯片已成为智能驾驶系统的中枢。传统的MCU(单片机)芯片在处理速度和算力方面已难以满足自动驾驶对于异构数据高吞吐与低延迟的需求。于是,SoC(System on Chip,系统级芯片)作为新时代的核心硬件平台,逐步取代了MCU,成为智能汽车计算的主力。这种芯片集成了CPU、GPU、NPU、ISP、通信模块等多种功能模块,不仅可以处理图像和传感器数据,还能支持复杂的人工智能推理算法,是现代自动驾驶系统的“大脑”。

MCU与SoC内部结构对比

SoC芯片在智能驾驶中扮演的角色不可或缺。它通常集成在摄像头、激光雷达、毫米波雷达等感知模块中,或集中部署在域控制器中,用于对多源传感器信息进行融合处理,最终作出行驶决策。在L2级以上的高阶辅助驾驶系统中,SoC芯片的实时性、算力密度和能耗效率,直接决定了系统性能的上限。因此,无论是主打性价比的经济型车型,还是追求极致体验的高端车型,SoC都是构建智能驾驶能力的技术基石。

智能驾驶SoC的发展经历了架构的深度革新。从早期的CPU+GPU组合,发展到现在普遍采用的CPU+GPU+ASIC或CPU+NPU的异构架构模式,各种硬件单元之间按需分工。CPU用于通用控制逻辑和任务调度,GPU负责图像与深度学习模型的加速,NPU或ASIC则针对特定神经网络结构如CNN、Transformer进行深度优化。这种“模块化+定制化”的硬件架构,使得SoC既能满足高性能计算需求,又具备能耗控制优势。近年来,越来越多的企业也开始关注FPGA可编程芯片的引入,以适应算法快速迭代的特点。

随着BEV(Bird’s Eye View)、OCC(Occupancy Network)与Transformer等感知算法的兴起,传统SoC架构也正在被迫革新。以Transformer为代表的大模型,对访存带宽和片内数据吞吐提出了极高的要求。为此,包括英伟达、地平线等公司都在自家SoC中内置专门的算子加速单元、三级缓存结构甚至是FP8/FP16动态精度调度能力,旨在提升芯片对端到端感知-预测-控制大模型的适配效率。这不仅提高了芯片的模型执行效率,也推动了智能驾驶从模块化向全链路深度耦合的演化。

当前国内外SoC芯片厂商的竞争格局逐渐清晰。国外如英伟达、Mobileye和高通等企业在算力、生态及软硬协同方面具备明显领先优势。英伟达通过CUDA平台形成强大的算法开发生态,并在Orin、Thor系列芯片中导入FP8计算、Transformer引擎等最新技术,已经成为高端智驾市场的标准配置。Mobileye凭借早期积累的EyeQ系列芯片,在中低阶ADAS市场有着广泛的落地基础,但由于“黑盒”封闭性,其在支持本土算法灵活适配方面存在明显短板。

反观国内市场,地平线、黑芝麻智能、华为海思等本土厂商迎头赶上。地平线通过征程系列芯片构建起覆盖低中高端的产品体系,征程6P的算力已达到560TOPS,配套的“天工开物”工具链使算法即插即用,大大降低了车企集成门槛。黑芝麻智能则专注于跨域融合的舱驾一体化方向,其“武当”C1200系列芯片支持座舱与智驾合一,凭借自研IP和高适配性,在自主品牌中取得了快速突破。华为则依托昇腾芯片及MDC平台,以全栈方案切入高阶自动驾驶,借助HarmonyOS与自研传感器生态的闭环能力,形成了较强的集成协同性。

地平线征程系列芯片性能参数

自动驾驶SoC芯片的生态已逐步从“单芯片设计”走向“软硬件协同平台”。以地平线、高通为代表的新一代供应商,不仅提供芯片本体,更提供从基础软件、中间件、AI工具包到算法支持的完整开发平台。车企在引入这些平台后,可实现硬件设计与软件开发的并行推进,显著缩短开发周期,提高交付效率。尤其是在One Chip架构(舱驾一体SoC)成为行业趋势背景下,这种平台化能力更成为车企选择芯片供应商的重要标准。

从应用角度看,当前车规级SoC根据算力可分为小算力、中算力和大算力三类。小算力芯片(如地平线J2/J3)主要支持L0-L2级辅助驾驶功能,适用于经济型车型。中算力芯片(如黑芝麻A1000、Mobileye EyeQ5)可覆盖高速NOA和记忆泊车等中高阶场景,广泛部署于15-20万元价位区间。而大算力芯片(如英伟达Orin-X、地平线J6P)则是城市NOA、AVP、L3/L4预埋系统的理想选择,支持更复杂的决策与多传感器融合需求,预期将在高端车型中持续放量。

从技术演进趋势来看,舱驾一体已成为智能驾驶SoC发展的下一个制高点。传统技术方案中,座舱域与智驾域是由两块甚至多块PCB主板分别控制,但这种分散架构在成本、功耗、维护上都有诸多限制。One Box、One Board、One Chip三种融合方案正在兴起,尤其是One Chip架构,在3nm工艺制程、Chiplet技术、软硬协同平台支持下,具备更强的成本控制力、片内通信能力和OTA便捷性,未来极有可能成为主流选型方向。

国产化替代的步伐也在加快。一方面,国内政策正逐步完善L3/L4智能驾驶法规,北京、武汉等地已率先落地城市NOA相关政策,为国产芯片应用拓展扫清了监管障碍;另一方面,主流车企对智能驾驶的需求持续释放,在智能座舱、中央计算架构逐步普及的过程中,更愿意选择具有本地化支持能力、协同适配效率高的国产厂商。如地平线的征程6系列已获得上百款车型定点合作,黑芝麻智能的舱驾芯片也已被一汽、东风、领克等品牌采用,这些成果都意味着国产SoC已从“可用”走向“好用”。

在智能驾驶系统的实际落地过程中,算法适配能力往往决定了芯片性能能否真正发挥出来。行业主流感知算法从传统的基于CNN的卷积模型,逐渐转向Transformer为核心的时序建模方式。Transformer虽然在语言模型中大放异彩,但移植到自动驾驶领域时,其对芯片架构提出了更高的要求。这种模型不仅模型参数多、计算密集度高,而且数据访存极为频繁,对内存带宽与片上缓存设计构成严峻挑战。

为适配这种架构的变迁,芯片厂商纷纷进行技术革新。英伟达在其Hopper架构中专门为Transformer引擎提供了FP8/FP16动态精度切换机制,不仅减小了内存压力,也提升了计算效率。地平线在其征程6P中引入了硬件级别对Layernorm、Softmax、Transpose等Transformer常用算子的优化加速模块,显著提升了大模型的执行速度。类似的,还有安霸CV3芯片采用的CVflow架构,通过三级缓存与PB级大容量内存块,有效突破了“存储墙”瓶颈。这些创新表明,智能驾驶SoC的架构设计已不再局限于通用算力的堆砌,而是围绕算法演进路线量体裁衣地进行深度定制。

与此同时,车载芯片的开发模式也发生了根本变化,从早期的“硬件优先、软件跟进”串行开发模式,演进到如今“软硬同步、生态共建”的并行开发体系。传统芯片设计从IP授权到芯片流片,再到软件栈适配,少则两年,多则三五年,这种周期在快节奏智能化时代显然不再适用。于是,高通、英伟达、地平线等厂商纷纷推出自家配套的开发平台。英伟达的DRIVE平台集成了操作系统、开发工具链、参考架构与仿真系统;高通则推出Ride平台并配备专用AI加速器,支持ODD灵活扩展;地平线的“天工开物”平台支持算法即插即用,提供中间件、算子库和模型仓库,使车企能够快速完成从芯片到整车的集成部署。

这些平台生态不仅大大提升了开发效率,也推动了软件生态的多样化与标准化,增强了芯片的通用性和扩展性。地平线的工具链支持包括BEV+Transformer等前沿算法模型的快速部署和兼容性验证,使得主机厂在不更换芯片的前提下,可以快速完成城市NOA、AVP等新功能的迭代更新。这种“芯片+软件栈+开发平台”的一体化方案,正成为未来智能驾驶芯片供应商的核心竞争力。

面对激烈的市场竞争,国产SoC厂商也在持续推进平台化与产品矩阵战略。以地平线的征程系列从最初的J2、J3、J5,再到最新的J6P,已实现从低中高阶场景的全覆盖,尤其是在高阶城市辅助驾驶方面,征程6P芯片的落地能力和客户适配反馈颇为正面。据统计,截至2024年底,地平线已与国内20多家车企建立平台级合作关系,累计定点车型超过100款,2025年出货量有望突破百万颗。同样,黑芝麻智能的“华山+A1000Pro+武当C1200”三线产品架构,也正形成多场景适配与跨域融合能力的优势,已在一汽、东风等车企完成量产适配。

国产芯片要实现真正突围,除了算力和平台,还必须在“舱驾融合”这一架构层面达成突破。所谓舱驾一体,指的是一颗SoC同时支持智能座舱与自动驾驶功能。相比传统两个独立芯片方案,舱驾一体在成本、能耗、通信延迟和OTA升级效率上均有显著优势。小鹏就在其XEEA 3.5电子架构中采用One-Board设计,芯片方案成本下降了40%,整体算力提升达50%;蔚来新一代平台也采用舱驾一体架构,直接整合了高通座舱芯片和多颗Orin-X,实现功能集中化部署。这种设计趋势将在3nm制程和Chiplet封装的推动下,逐步从高端下沉到主流车型市场。

从市场格局看,目前智能驾驶SoC正处于“海外主导、本土追赶”的阶段。英伟达凭借CUDA生态和Orin芯片在国内高阶市场一骑绝尘,2025年初,其芯片出货量占中国智驾域控芯片市场份额接近50%。Mobileye的市场份额也正在快速下滑,主要原因在于其“黑盒”封闭策略已不再适应当前车企对算法开放性、适配灵活性和本土化支持的强烈需求。与之对比,地平线、黑芝麻等厂商提供的开放平台和定制支持,正逐步赢得更多国内车企的青睐。

特斯拉的入华也为整个产业注入新变量。其FSD端到端方案依赖于Transformer+BEV等大模型结构,带动了行业对算力与算法适配的再思考。未来国内若要实现真正的端到端自动驾驶量产,就必须掌握从数据、算法到算力的完整链条。这对国产SoC厂商而言既是压力也是机会,谁能在高性能、低功耗、快适配之间找到最优平衡点,谁就能成为下一个“Orin”。

现阶段,智能驾驶SoC正处于爆发前夜。2023年,中国L2级自动驾驶渗透率已达到42.1%,预计到2028年将达93.5%。伴随城市NOA普及、法规逐步开放以及消费者接受度提升,未来对SoC芯片的需求将呈爆发式增长。其中,中算力芯片由于成本与性能平衡优越,有望成为主力赛道;大算力芯片则将在L3/L4车型中逐步落地,形成技术示范和平台演化的牵引力量。

智能驾驶SoC不仅是智能汽车的核心计算平台,更是支撑汽车智能化转型的战略要地。从架构演进、算法适配、平台生态到国产化路径,SoC的发展映射出整个智能驾驶产业的脉动节奏。在“架构跃迁与生态重构”的时代浪潮下,中国厂商正以软硬协同、自研芯片与本土服务构建起新的竞争优势。未来的智能驾驶芯片战场,必将是一场技术、生态、成本和战略全面融合的竞赛。而在这场竞赛中,唯有持续创新与快速落地者,方能真正赢得先机。